D’Ismaïl Kadaré, 1978.

D’Ismaïl Kadaré, 1978.

Ouvrons sur ce blog un chapitre sur la littérature russe. Et quoi de mieux, pour commencer cela, que de ne pas prendre un auteur russe ? Kadaré, en effet, est albanais et non russe. Et je sais très bien que la sensibilité balkanique n’est pas la sensibilité slave, loin de là. Mais, car il y a un mais, Kadaré est né et a vécu la majeure partie de sa vie sous la domination culturelle et bien réelle de l’URSS. Et sa littérature, souvent fantasque et toujours partiellement autobiographique, en est forcément marquée. Court roman publié en 78, Le crépuscule des dieux de la steppe s’inscrit tout à fait dans ce cadre. Kadaré y parle de lui-même, partant de ses vacances en Mer baltique jusqu’à son retour à l’Institut Gorki de Moscou, où il fait ses classes accompagnées d’une constellation d’auteurs « d’État » provenant des toutes les contrées reculées de la mère patrie.

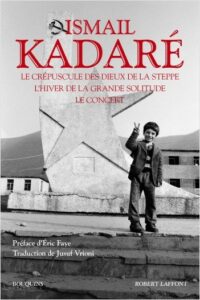

Lu dans l’édition Bouquins de Robert Laffont, qui compte également le diptyque L’hiver de la grande solitude et Le concert, ce roman d’apprentissage, qui nous présente un Kadaré qui navigue entre son identité nationale qu’il rejette d’un part et une fascination presque morbide pour la dictature communiste sous laquelle il (sur-)vit, est une véritable gourmandise à mes yeux de lecteur. Aidé par une préface factuelle et intelligible, signée par Eric Faye, qui remplace l’auteur et son œuvre dans son contexte, je n’ai pu qu’apprécier le génie presque comique de Kadaré lorsqu’il croque habillement ses penchants et les travers de ses contemporains. Bildungsroman à la manière des Souffrances du jeune Werther, au rythme lent et à l’action pour ainsi dire inexistante, je vois dans Le crépuscule des dieux de la steppe un regard navré mais amusé sur la petitesse de l’être humain, inspiré par exemple des textes que Gogol signait un siècle plus tôt.

Loin du fracas romantique ou épique des grandes fresques de Tolstoï et autres grands conteurs russes, Kadaré signe un portait plus intimiste d’un artiste soumis à une dictature de la pensée unique. Si les affres sentimentales du personnage principal sont le moteur du récit, il n’en demeure pas moins que le véritable objet du roman est un voyage en absurdie. Confronté à la xénophobie rampante d’un nouvel empire qui se vantait pourtant d’avoir effacé toutes distinctions entre ses peuples et à un amour certain pour l’imagerie nationale albanaise (il n’est ici pas question de la glorification de leur dictateur à eux, mais bien d’une certaine idée du drame national, allant de l’importance du serment à l’hommage appuyé au folklore local, pillé par les autres républiques du bloc de l’Est), le protagoniste hésite. Il hésite entre sa compagne du moment, une moscovite blanche qui déteste les romanciers mais ne peut s’empêcher de les aimer, et une bataille plus noble, pour la survivance d’une culture alternative.

Ainsi, lorsque advint dans le récit la campagne de dénigrement savamment opérée contre Boris Pasternak suite à l’obtention du Nobel de littérature de ce dernier pour son Docteur Jivago, le lecteur ne pourrait s’empêcher de faire la parallèle avec Kadaré lui-même. Ses romans successifs, jusqu’à la chute de l’URSS en 89, firent l’objet d’une attention toute particulière des divers comités de censure de la mère patrie (et de l’Albanie elle-même). Kadaré, pourtant, et malgré les censures, les interdits et même les sanctions auxquels il dû faire face, s’en est toujours sortie. C’est également le cas du narrateur du crépuscule des dieux de la steppe : il n’est pratiquement jamais question de ses propres écrits ou de ses propres opinions. A travers lui, on découvre par touches discrètes et amusées, une caricature douce-amère des mécanismes de la censure, de la culture d’État et des écrivaillons qui se complaisent dans cet état de subvention artistique, de métier du et pour le peuple. Loin d’élever le débat, ils ne se font cependant que les chantres maladroits et oubliables du régime ou d’une idée passéiste de ce qu’est la culture slave. Et Kadaré n’est pas tendre avec lui.

Le seul personnage secondaire qui trouve grâce à ses yeux est un ex-révolutionnaire grec, qui a le courage de rester fidèle à ses opinions, même s’il n’a pas le courage d’affronter le nouveau régime d’alors en Grèce. C’est l’ami et confident qui l’aidera à aller de l’avant. Dans un contexte déjà crépusculaire (d’où le titre du roman), Kadaré constate en 1978 que l’édifice commence en effet à se fissurer de partout. Les petites républiques aux marches de l’ogre russe n’ont pas encore de véritables velléités d’indépendance que, déjà, la moquerie envers les dirigeants remplace petit à petit l’idolâtrie béate (ou forcée). Les identités locales, les traditions, comme celles, fortes, de l’Albanie, revivent. Même si ces pays sont, eux-aussi, à la merci de dirigeants idiots et abusifs, passés ou présents.

Le style de Kadaré, direct et parfois anecdotique, traduit avec maestria par Jusuf Vrioni, porte le propos à merveille. Il ne cherche pas à faire d’effet de manche, mais bien à retracer le mal-être et le désarroi de son protagoniste principal face à un monde et des valeurs en déliquescence. L’inévitable chapitre de beuverie (nous sommes à Moscou, face à l’adversité, la vodka est une alternative raisonnable) offre quant à lui un délirium tremens bien rendu dans des paragraphes et des dialogues de plus en plus imbibés et confus au fur et à mesure des pages. Le tout se lit donc d’une traite, avec un sourire navré aux lèvres. Non pas navré quant à la qualité de l’œuvre, mais bien quant à l’honnêteté et la justesse du portait. Le mal-être ayant cependant la curieuse habitude de produire de grands écrivains, classe à laquelle appartient sans conteste Ismaïl Kadaré. A découvrir pour en ressortir grandi. La prochaine fois, c’est promis, je prends un auteur russe pour continuer sur ma lancée !