D’Emilie Tronche, 2024.

D’Emilie Tronche, 2024.

Une fois n’est pas coutume, parlons série d’animation française. 21 épisodes de 5 minutes en moyenne, pour être plus précis. Emilie Tronche, dont il s’agit ici de la première création, a sans doute être relativement surprise quand les premiers concepts qu’elle dessina et anima il y a quelques années ont attiré l’attention d’un producteur, d’une petite équipe d’animateurs et d’Arte. Résultat, des millions de vue sur les réseaux sociaux (la série est diffusée gratuitement sur la chaîne YouTube d’Arte et des extraits sont diffusés sous forme de shorts sur TikTok, notamment) et une reconnaissance internationale tant de la part du public visé (les enfants, les préados) que de la critique bien-pensante (Télérama abonde).

Et de quoi ça parle, tout ça ? Eh bien c’est assez simple : des déboires quotidiens d’un enfant de dix ans, Samuel, qui grandit, entouré de ses potes et qui commence à s’intéresser aux filles. A la grande Julie, en particulier. Et pas grand-chose d’autre. Chaque épisode est une petite tranche de vie, la plupart du temps introduite par les confessions de Samuel à son journal intime sur la journée écoulée. Les 21 épisodes s’étalent sur une année, débutant par les 10 ans de Samuel et se concluant sur l’anniversaire de ses 11 ans. Année de transition importante dans l’éduction française, puisqu’elle est marquée par le passage en CM1, chez « les grands« , où l’on quitte l’enfance insouciante pour devenir un petit ado en devenir.

Et c’est là qu’on doit tirer notre chapeau à Emilie Tronche. Elle scénarise, dessinne, anime et double toutes les voix. L’écriture de la série en particulier, ses dialogues, son rythme particulier marqué par des temps morts aussi lourds de sens que ses plus truculents échanges, est un véritable petit bijou. Toujours drôle sans être condescendant envers son sujet, chaque épisode est un témoignage précieux de ce que nous étions, de ce que nous vivions, lorsque nous avions le même âge. Bien sûr, nos références ne sont pas les mêmes que des gamins de 10 ans des années 2020, mais les drames de l’enfance sont intemporels.

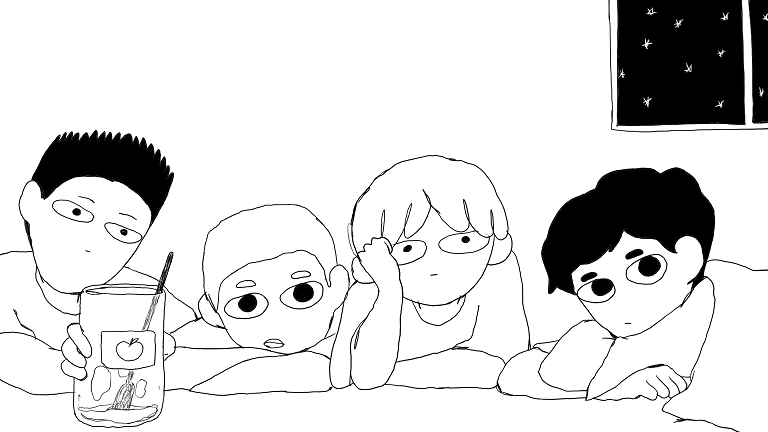

La poésie de ces tranches de vie sont renforcées par un choix graphique audacieux : comme vous pouvez le voir ci-dessus, le character design est super simple, rond, faussement tracé à la main levée. Et les personnages évoluent dans des décors épurés, davantage évoqués que réellement dessinés. Le tout se marrie particulièrement bien avec le choix majoritaire du noir et blanc, grâce auxquels les aplats mettent en lumière l’essentiel : les émotions des personnages. L’animation marque là un tour de force : elle n’est jamais aussi formidable que dans ces moments de pause où seulles les pupilles des protagonistes bougent, reflétant des réactions émotionnelles beaucoup plus intenses que ces mouvements presque imperceptibles.

Pour autant, l’animation n’est pas que simple. Emilie Tronche, qui a placé beaucoup de ses propres souvenirs dans les aventures du jeune Samuel, a apparemment une relation particulière avec la musique et la danse. Ce double attrait a des conséquences sur la série : les choix musicaux, qui généralement clôturent les épisodes, sont excellents et fort à propos. Plus important ; les protagonistes, parfois de manière totalement impromptue, s’expriment par la danse. Leurs émotions passent alors par leur corp, avec la grâce et la maladresse d’enfants de dix ans. Cela résonne particulièrement en moi, puisque j’ai moi-même un fils de 9 ans qui se prend actuellement pour Michael Jackson et qui, par le plus heureux des hasards, partage le même prénom que notre petit héros. Et je n’ai évidemment pas pu m’empêché de projeter. Mais même sans cela, la grande aventure de la vie que traverse ce Samuel en un an, avec son pote tête-brûlée, son amour inaccessible, sa copine qui elle a des sentiments pour lui, est une histoire archétypique. La revivre est entrer en territoire connu et pourtant à nouveau être émerveillé. C’est presque la matière des mythes.

Résumons-nous : vous avez la possibilité de stopper ce que vous faites, là, maintenant, et de vous connecter sur la chaîne Youtube d’Arte (rappelez-vous, Arte est l’un des rares diffuseurs a avoir réussi à négocier l’absence de pubs sur Youtube, en plus !) et à bingewatcher 1h40 d’animation de qualité, poétique, amusante, émouvante, drôle, subtile et maitrisée. Vous avez été un enfant de dix ans un jour. Vous avez vécu ces premiers émois et ces péripéties qui vous semblaient à l’époque, les évènements les plus importants du monde. Alors je n’ai plus qu’une seule question pour vous : qu’est-ce que vous fichez encore ici ?

De

De  De

De  De

De  De Louis Letterier, 2019.

De Louis Letterier, 2019.